※当サイトはPRを含んでいます

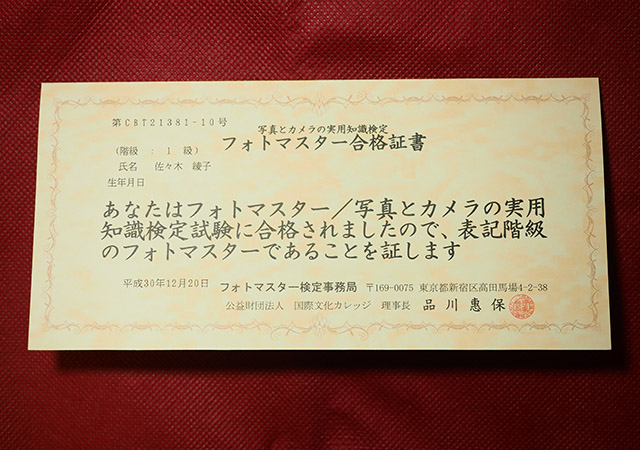

写真とカメラの実用知識検定、フォトマスター検定 1級に受かりました!

2024年の試験日は、11月17日(日)です。

申込受験申込期間 8月1日(木) 13時~9月20日(金)

目次

1級合格率20%台の難関に挑む

私が受けた2018年の1級合格率は、28.56%でした。

2021年は、30.63%、最新2022年は33.92%です。

フォトマスター「準1級」は10年前に合格していましたが、この時に同時受験した「1級」は不合格だったのですよ。

で10年も経って、インストラクターなのに落ちっぱなしなのが悔しくなり、ふとメラメラとラスボスの1級を倒してクリアしたくなって申し込んだわけです。

フォトマスター検定の試験は11月に年1回しかありません。そして1級の受験料は、7,100円(2023年現在は 7,600円)。

これを落とすわけにはいかないので、試験前2週間は禁酒して久しぶりに本気出して勉強しました。

が、10年経って40過ぎたおばちゃんにガリ勉は荷が重かったらしく、試験前日に扁桃炎で発熱しました…(他人には感染しないやつ)。

欠席しようかどうしようか悩むも、ここまで勉強したのに不戦敗はイヤです。

試験は午後からなので午前中にニンニク注射を打って、クスリやって(ロキソニンです)、80分一本勝負で勝利しました。

しかし試験後1週間経っても具合が悪いし、声が出なくなって受講者様にはご迷惑をかけるし、合格の代償に寿命を縮めた気もします。

1級の試験問題は、カメラインストラクターの私でも「あのー、日本語でお願いします」と言いたくなるような難易度の問題のオンパレードです。

フォトマスター試験の様子

私の受験会場は、高田馬場の東京富士大学でした。

名前を知らない大学だったのですが、2002年にできた新しい大学なのですね。カメラの試験をやるくらいだから富士フイルムと関係あるのかな?と思ったけど、そうではないようです。

大学の結構広い教室の3人掛け席の左右に1人ずつ、ずらっと受験者が並んでいました。

1級受験者は見たところ9割男性で、女子トイレが空いていてよかったです。職場でまとめて申し込んで来ているようなグループもいましたね。

私の座った席は、隣も真後ろも斜め後ろも欠席で、人口密度が低くてゆったり受験できてしまいました。この方たちも病に伏されたか…?

試験時間までは皆問題集を見たり、ノートを見たりして静かに勉強しています。

開始時間の15分前に、筆記具と時計以外の私物はすべてしまうように指示が出ます。

問題冊子が配られ、マークシートに名前の記載と受験番号のマーク塗りつぶしをして待ち、80分の試験開始です。

1級は80問出るので、単純計算で1問1分以内で解いていかないといけません。

私はわかる問題から冊子の回答に○印をつけ、あとから見直しつつマークシートを塗り、最後に未知なる世界の問題を勘で解いて塗る方式でやりました。

ちなみに記憶が新鮮なうちにしょっぱなで解いたのは、私の専門外のフィルム問題!

以前のフォトマスター試験はフィルム部門、デジタル部門、レタッチ部門の3つからの選択方式だったのが、今は(フィルムは少ないものの)それぞれ全部網羅して出題されるので幅広過ぎて大変です。

試験開始から40分経つと途中退出可能になりアナウンスがあります。

難しい1級でも、ちらほらと時間内に帰る方がいました。

私は時間いっぱいまで見直しに使いました。

試験から4日後に解答速報がサイトに公開され、自己採点の結果はまあまあ余裕で合格ラインの7割正解を超えていました。

そして12月、サイトの合格者受験番号発表で確認して合格確定、2019年になり1月12日に合格証が来て晴れて無事討伐完了となったわけです。

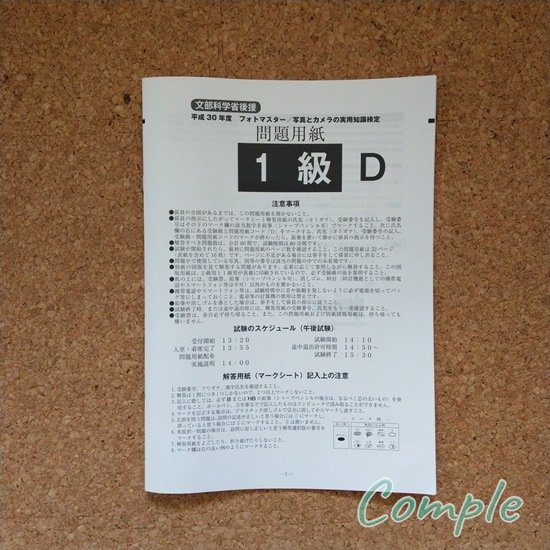

フォトマスター検定1級の過去問勉強法

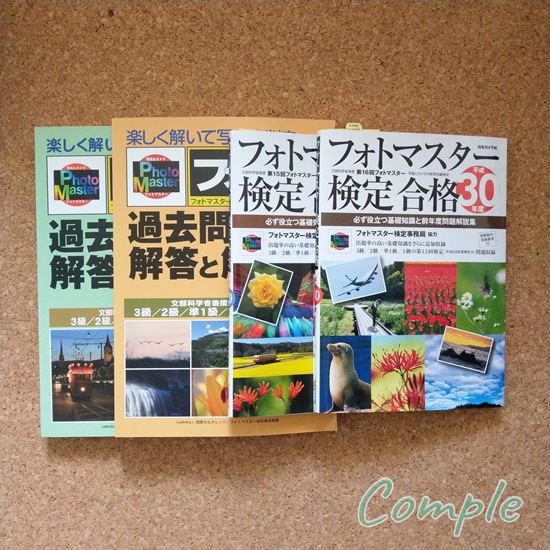

過去6年分の過去問題集を買って、1級のところだけ全部やりました。

左2冊の フォトマスター検定サイトでのみ販売の公式テキスト、過去問題の解答と解説 は、今どき郵便振替のみという非常に面倒な購入方法です。

令和になった今でも昭和の通販か!と突っ込みたくなります。今どき郵便振替用紙なんて書いたことがない人も多いのでは?書き方の図解は上記購入ページに載っています。

2年分で1冊なので1年あたりの金額は公式本がお得です。全級対応版フォトマスター検定公式テキストというのも新たに加わりました。

書店やAmazonでも買えるフォトマスター検定事務局協力の写真右側2冊のほうがコンパクトで持ち歩きやすくておすすめだったのですが、2020年版を最後に新規出版されなくなったようです。

↓

2020年版

2019年版

公式もAmazonで買える本も載っている過去問題に違いはなく、後者はカメラの知識などの説明もいろいろ書かれていました。

私は最新2年分は4、5回読みました。

どちらの本も正答の解説は結構ざっくりしているので、解説の解説が欲しいような問題も山ほどあります。

特に、レンズ収差の問題などは設計の図解がなく、言葉だけでは理解しづらくて厳しいです。

図解を見たいものはいちいちネットで調べながら進めるので時間がかかって仕方がありませんでした。

ちなみに私、紙の管理が苦手なので、紙に回答を書いたり、ノートにまとめを書いたりといった筆記作業は全くやりませんでした。鉛筆を持ったのは試験の時だけ。

問題集も解答欄を都度見て正解確認、最終的には用語や解説をEvernoteのメモアプリにまとめて、会場ではスマホでメモを見て最後の勉強をしていました。デジタル万歳。

一般的には手で書いて覚えるというのが勉強の王道かと思います。

問題集以外に1級で参考にしたいおすすめサイト

レンズの収差で光がどうなるのか、図解でわかりやすいのがこのページ。

「EV」「段」の解説が表もあってわかりやすいです。

→カメラの露出:EVと段について | BLOOM DESIGN Inc.

過去に出題されたことがあるので、この記事に載っているシンボルマークと意味も確認しておきました。

が、2018年は意表をついて、説明書でよく見るあのマークが新たに出題されました!見たことあるけど思い出せない、このもどかしさ。

以降受ける方はこれも覚えておくといいかも。

過去問と同じような問題も出れば、今まで全く出なかったような問題も毎年追加されています。

7,000円以上払って来るからにはそれなりに腕に覚えのある人が受験しているであろうにも関わらず、例年合格率が2~3割の1級。やはり一朝一夕に試験対策しても合格するのは難しい試験なのだなあ、と思いました。

ただ、私が落ちた10年前のフォト検1級は「わざと難しくしてる?」と思うようなマニアックな問題とか、筆記計算が必要な問題も出た気がするけど、そういう変な問題は無くなったように思います。記憶が薄いので定かではありませんが。

フォトマスター1級に合格すると写真が上手くなる?

正直、なりません!

2、3級の方が、実際の撮影時に役立つカメラの知識や用語の問題が多いです。

初受験なら3級のみか、2、3級の併願受験で合格を目指すのがおすすめです。

私の場合、1級というラスボス打破が一番の目的だったのと、カメラインストラクターとしては1級レベルの知識は持っておきたかったので受けました。

ちなみに、真のラスボスはフォトマスターEX(1級合格者のみ受験できる)です。

が、そこまでは私は受けないので見送ります。EXはマークシート試験ではなく、写真活動経歴+作品提出+小論文(作文)で面倒なので…。

では、あなた様の合格をネットの影からお祈りしております。